朝鮮通信使ってそもそも何?

朝鮮通信使は室町時代以降、朝鮮国王が日本に派遣した使節団。江戸時代には釜山から対馬~瀬戸内海を通り江戸まで約3,000キロメートルの行程を半年から8か月かけて12往復した。(12回目は釜山から対馬まで)

もちろん飛行機などない時代、船も木造でエンジンもついてない。長距離、長時間の移動になるため、幕府は朝鮮通信使船団が定期的に立ち寄り、食料や水、薪などを調達したり、おもてなしを受けたりできる場所(御馳走場所)を日本各地に設けた。幕府より御馳走場所(ごちそうばしょ)として命じられた中に上関が含まれており、今もなお朝鮮通信使の歴史が残る。

朝鮮通信使の旅路

ユネスコ記憶遺産に登録が決定!

朝鮮通信使に関する記録17世紀から19世紀(江戸時代)の日韓の平和構築文化交流の歴史として日韓共同でユネスコ記憶遺産に登録されることが決定しました。

日韓あわせて111件333点の登録対象リストの中に、本町の超専寺所有「朝鮮通信使船上関来航図」が含まれています。

朝鮮通信使のことやユネスコ記憶遺産登録に関する詳しい内容はNPO法人朝鮮通信使縁地連絡協議会のブログ(外部サイト)でチェック!

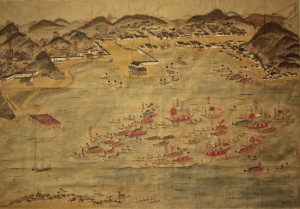

朝鮮通信使船上関来航図はとても貴重!

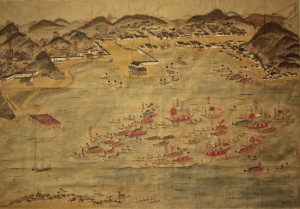

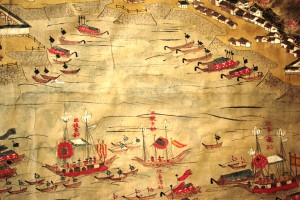

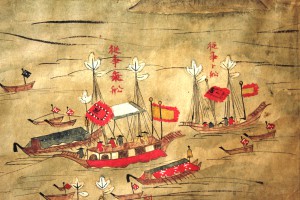

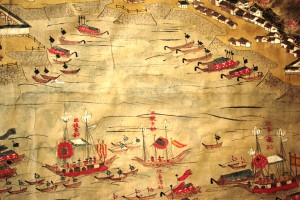

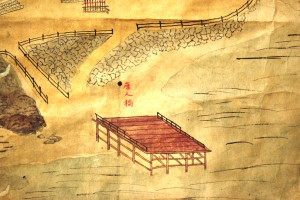

朝鮮通信使船上関来航図(超専寺所蔵)

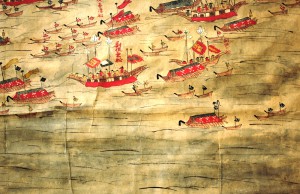

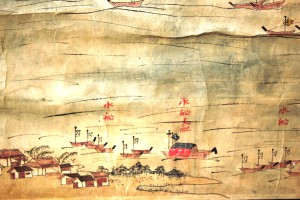

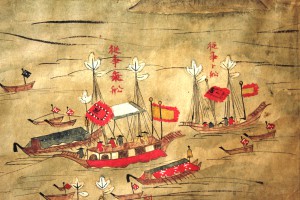

上関における通信使船団の入航を画いた絵図で、進行方向から考えると、往路の寄港と思われる。 対馬藩及び各関係する藩の船団(御馳走船)に警護されて航行する通信使船団の陣形、通信使を迎え入れる港の様子及び上関町長島側の施設などが描かれており、船や施設にも注記が随所にある。国内で朝鮮通信使船が入港する様子を画いた絵図は数点しか確認されておらず、記録画として大変貴重な史料。

(縦60.3センチメートル、横86.8センチメートル、紙本着色)

来航図を観る前に知っておこう!Part 1

朝鮮通信使の中でも偉い人ベスト3(朝鮮通信使三使について)

正使(せいし):第一級外交使節団長(全権大使)。朝鮮通信使の中で一番偉い人!

副使(ふくし):正使の補佐役。朝鮮通信使の中で二番目に偉い人!

従事(じゅうじ):正使・副使の補佐役。朝鮮通信使の中で三番目に偉い人!

この3名が徳川将軍に会って友好関係を築いていきました。

それぞれが乗っている船を来航図から探してみよう!

来航図を観る前に知っておこう!Part 2

朝鮮通信使三使(偉い人ベスト3)の朝鮮王朝における役職名

正使・副使・従事は日本語の役職名。朝鮮王朝では正使は通政大夫(つうせいたいふ)、

副使は通訓大夫(つうくんたいふ)、従事は通訓大夫従事官(つうくんたいふじゅうじかん)

※( )内は日本語の読み

では、朝鮮通信使船上関来航図をじっくり観てみよう!

一番偉い人が乗ってる船と荷物船(正使乗船・正使卜船)

正使乗船(せいしのりふね)

朝鮮から日本へ友好のために使わされた正使(第一級外交使節団長(全権大使))と、それに仕える役人の乗った船。朝鮮国王から徳川将軍への書状を渡す役目を担う。

正使卜船(せいしぼくせん)

正使の荷物を載せた船。朝鮮国王から徳川将軍へのお土産、将軍から国王へのお土産、立ち寄った藩からのプレゼントとそのお返しの品などを載せる船。

二番目に偉い人の荷物船(副使卜船)

副使卜船(ふくしぼくせん)

副使の荷物を乗せた船。荷物は正使卜船と同様。

※卜船(ぼくせん):荷物を載せた船のこと。

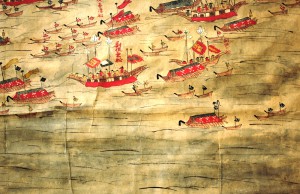

水船支配

水船支配(みずぶねしはい)

通信使船、その他の船や通信使応接の役人が多人数のため、水不足を補うための水を運ぶ船を監督する人が乗っている船。

二番目に偉い人が乗ってる船(副使乗船)

副使乗船(ふくしのりふね)

副使と上々官など副使に仕える役人の乗った船。

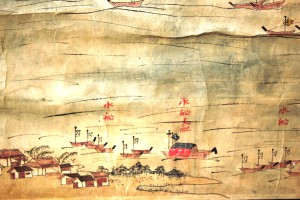

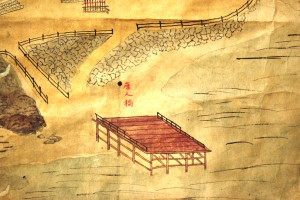

定御番所

定御番所(じょうごばんしょ)

通信使来航のため、公儀(幕府)から許可を得て、正徳元年(1711年)四代から上関へ移築された。この時、赤間関(下関)同様に二重の瓦屋根にした。番人は、三田尻(防府)の御船手組から派遣されたが、朝鮮通信使到来の前後は、毛利本藩(萩)より御弓組・御鉄砲組の物が御番所に詰め警固にあたった。

三番目に偉い人が乗っている船(従事乗船)

従事乗船(じゅうじのりふね)

従事と従事に仕える役人の乗った船

唐人橋

唐人橋(とうじんばし)

朝鮮通信使上陸のため、毛利本藩が端場に作った専用の橋。正徳度は、橋が弱小だったため、通信使たちは船から歩み板をかけて直接上陸した。

村上衆乗船・対馬御座船

村上衆乗船(むらかみしゅうのりふね)

村上水軍の子孫で毛利水軍の御船手組頭(おふなてぐみがしら)村上采女就顕(むらかみうねめなりあき)。往路、朝鮮通信使水先案内者として船団の先頭を行く。すぐ後を毛利水軍の村上衆が護衛のため船団を組んで走る。

※御船手組頭:海の安全と船の運航を守る最高責任者

※帰路:村上図書広武

対馬御座船(つしまござぶね)

対馬藩主・宗対馬守とその家臣の乗った船。(宗対馬守は、朝鮮と徳川幕府の取り持ち役、案内者として通信使に同行、雨森芳洲をもっての外交手腕は高く評価される)

朝鮮通信使って何人ぐらいできたの?上関に立ち寄ったのはいつごろ?

朝鮮通信使上関来帰関係年表

| 回数 | 西暦 | 和暦 | 人員 | 上関停泊(往路) | 上関停泊(復路) |

| 第1回 | 1607年 | 慶長12年 | 504人 | 3月28日

御茶屋(泊) | 6月15日

船上(泊) |

| 第2回 | 1617年 | 元和3年 | 428人 | 8月11日

船上(泊) | 9月23日

御茶屋(泊) |

| 第3回 | 1624年 | 寛永元年 | 460人 | 11月4日

御茶屋(泊) | 翌年2月2日

停泊のみ |

| 第4回 | 1636年 | 寛永13年 | 478人 | 11月2日

御茶屋(泊) | 翌年2月8日

停泊のみ |

| 第5回 | 1643年 | 寛永20年 | 477人

| 5月25日

御茶屋(泊) | 9月15日・16日

御茶屋(泊) |

| 第6回 | 1655年 | 明暦元年 | 485人 | 8月15日

御茶屋(泊) | 12月29日

停泊のみ |

| 第7回 | 1682年 | 天和2年 | 473人 | 7月16日

御茶屋(泊) | 10月12日

船上(泊) |

| 第8回 | 1711年 | 正徳元年 | 500人 | 9月2日~5日

御茶屋(泊) | 翌年1月4日

停泊のみ |

| 第9回 | 1719年 | 享保4年 | 475人 | 8月25日

御茶屋(泊) | 11月28日~12月2日

御茶屋(4泊) |

| 第10回 | 1748年 | 延享5年 | 477人 | 4月8日

御茶屋(泊) | 7月13日

船上(泊) |

| 第11回 | 1764年 | 宝暦14年 | 477人 | 1月3日~5日

御茶屋(泊) | 5月19日

船上(泊) |

| 第12回 | 1811年 | 文化8年 | 328人 | - | - |

- 総人数は来日する際に知らせのあった人数であり、日本から釜山へ帰った時の人数とは異なる。

- 12回目は1811年(文化8年)で釜山から対馬までなので上関には来ていない。

- 望闕礼:「ぼうけつれい」と読む。礼拝儀式の一種。

お問い合わせ

上関町教育委員会

電話 0820-62-1460 FAX 0820-62-5060

上関町観光協会

電話 0820-62-1186

©2016 Kaminoseki

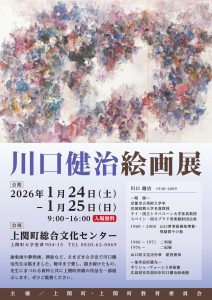

11月14日火曜日に上関町総合文化センターにおいて第3回の上関町人権学習講座・人権教育講演会が開催されました。

11月14日火曜日に上関町総合文化センターにおいて第3回の上関町人権学習講座・人権教育講演会が開催されました。